試みの大仏堂【喜光寺】

こんにちは、

セイミンです。

今回は、奈良でも西ノ京エリアを探索しました。

お目当ては、東大寺のモデルとなった喜光寺の大仏殿の試みの堂です。

「試(こころ)みの堂」って、めっちゃかっこいいネーミングですよね。

今回は、愛車モンキー125ccで出発です。

もくじ

喜光寺(きこう・じ)

着いてビックリ、喜光寺は、街のど真ん中にあります。

拝観料は500円。

喜光寺は、法相宗の寺です。

行基(ぎょうき)さんが、東大寺を作るのに、この寺の本堂を参考にしました。

聖武天皇さまが訪れるまでは、菅原寺(すがわら・じ?)と呼ばれていたそうです。

行基さん

行基さんは、東大寺の大仏さまを造るために、活動したことで有名な人です。

聖武天皇が、鎮護国家を願って、盧遮那仏(大仏さま)の造営を発願された時、行基さんは76歳でした。

76!?パワーありすぎ!!

現在の若者、そして中年(私はココ)、いや老人に至るまで、行基さんを見習いなさい!!

昔の人は、すごいな〜

日本地図の伊能忠敬(いのう・ただたか)さんなんて、全国の測量を始めたのが55歳で、71歳までかかったという。

始めた年齢が私より年上…

昔の人は、えぐい…

本堂【重要文化財】

門をくぐるとすぐに本堂があります。

これが、東大寺のモデルとなった大仏殿試みの堂。

しぶ〜!

「撮影禁止」となかったので、堂内の写真を撮らせていただきました。

本尊は阿弥陀さま。

両脇に、勢至菩薩さま(左)と、観音さま(右)がおられます。

そして、目が行ったのは、仏さまの上にある菩薩さま。

かわいい〜

スッキリしていて、超おすすめです。

仏舎利殿

本堂向かって左手には、仏舎利殿もあります。

位牌堂ですね。

弁天堂

ちょうど本堂の裏側に回ると弁天堂があります。

お前立ちの弁天(べんてん)さま、超おしゃれ〜!

イケてます。

蓮の鉢?

228番?

調べてみると、

このお寺は、境内で蓮(はす)の花を育てていて、現在では約80種250鉢あるそうです。

開花時期は 6月中旬〜8月上旬

絶対来ます!

喜光寺のサイトはこちら。

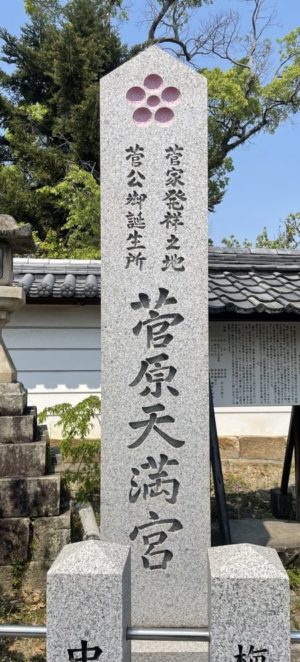

菅原天満宮【日本最古の天満宮】

続いて、すぐそこに、日本最古の天満宮

行ってみようじゃないか!

菅原家発祥の地です。

菅原といえば、菅原道真(すがわら・みちざね)ですよね。

この神社の東100mには、道真さんの産湯に使ったとされる天神堀(てんじんぼり)があるそうです(行くの忘れた…)。

本殿

鳥居をくぐると真正面に本殿が。

神社宝物殿

左手に神社宝物殿?

家紋がかっこいい。

「梅鉢」(うめばち)って言うそうです。

境内には、梅の木もありますよ。

祭神(さいじん)3人

天穂日命(あめのほひの・みこと)

天穂日命は、天照大神(あまてらす・おおかみ)と須佐之男命(すさのおの・みこと)が誓約(うけい)をした時、天照大神の珠(たま)から生まれた五男神のなかの一神です。

出雲(いずも)の国譲りのとき、第一の使者として派遣されました。

何かよく分からないけど、5神の1人だからすごい人だと思う。

野見宿禰(のみの・すくね)

野見宿禰さんは、神様でなくて、豪族らしい。

彼は、垂仁天皇(すいにん・てんのう)の命により当麻蹴速(たいまの・けはや)と角力(相撲)をとるために出雲国より召喚され、蹴速さんと互いに蹴り合った末にその腰を踏み折って勝ち、蹴速さんが持っていた大和国当麻の地(現奈良県葛城市當麻)を与えられるとともに、以後垂仁天皇に仕えた。

「角力」って、「すもう」って読むんや。知らんかった!

いや〜歴史って深いわ〜。

ちなみに、この神社の近くには、垂仁天皇陵があるけど(後で紹介)、何か関係あるのかな?

菅原道真(すがわらのみちざね)

言わずと知れた「学問の神様」。

いじめられて亡くなり、天神となり、そのお陰で、醍醐天皇が死んじゃったという怨霊伝説が有名です。

天神は、清涼殿に、落雷事件があったのがキッカケで、カミナリと結びつけられたのでしょう。

そんで、道真さんを鎮めるために、京都の北野天満宮に道真さんが祀られた。

北野天満宮、行こ!

福岡の太宰府天満宮も、道真さんを祀っていますが、こっちは、怨霊より、「学問の神様」「文化の神様」としてらしい。

人間は、怖い…

遣唐使を廃止したのもこの人らしい。

遣唐使は、危険だし、金かかるし、その時の中国内戦してたし、ってことで廃止。

ちなみに、894年に廃止されました。

菅原天満宮のサイトはこちら。

真名(マナ)と仮名(カナ)【おまけ】

いろいろ調べてて、分かったのが、真名と仮名の関係。

こんな名前の双子の芸能人いたな。

仮名が出来るまでは、漢字が真名(正式な名前)だったらしい。

だから、貴族はみんな、漢字の名前をつけた。

でも、仮名(サブ的な名前→正式じゃない)が出てきて、頻繁に女性に使われるようになり、定着したらしい。

知らんかった。

垂仁天皇陵(すいにん・てんのう・りょう)

続いて、天皇さんのお墓。

垂仁天皇(すいにん)さま、お墓は、宮内庁の管轄です。

だから、チョーきれい。

そんでもって、デカい。

でか!

垂仁天皇

垂仁天皇さまは、紀元前70年から、70年の人で、139才まで生きたらしいので、ほぼほぼ伝説の人。

天照大神の祠をつくって祀った、伊勢神宮の創始者らしい。

すげ〜。

こやって、勉強すると、天皇ジャンルもハマるかも。

田道間守(たじまもり/たぢまもり)の塚

伝説の人。

垂仁天皇のために、不老不死の実を探して旅に出たが、実を持ち帰った時には、すでに天皇は亡くなっていて、悲嘆に暮れてそのまま亡くなった。

その塚があります(湖の真ん中)。

「お菓子の神様」らしいです。

詳しい物語は、中嶋神社のサイトを参照。

薬師寺休ヶ岡八幡宮(やくしじ・やすみがおか・はちまんぐう)【重文】

本地垂迹説(ほんじ・すいじゃく・せつ)の元に建てられた神社です。

難しい言葉だけど、仏さまと神さまは、コインの裏表みたいで、根本的には同じものという考え方。

八幡三神像 【国宝】

僧形八幡神(そうぎょう・はちまんしん)を中心に、向かって右に神功皇后(じんぐうこうごう)(じんんぐう・こうごう)、左に仲津姫命(なかつひめのみこと)(なかつひめの・みこと)が安置されています。

僧形八幡神さまの「僧形」って、僧の形という意味。

だから、ここの八幡神さまは、神さまではなくて、お坊さんの姿をしています。

薬師寺サイトに画像あります。

ちなみに、八幡神さまは、武勇の神さんです。

がんこ一徹長屋

最後に、がんこ一徹長屋さんの「墨の資料館」(無料)に行ってきました。

目の前で、墨作りが見れますよ。

サイトは、こちら。

まとめ

今回は、こぢんまりとした旅でしたが、新たな発見がありました。

神さんジャンルも面白い。

旅は学び、学びは次の旅へ。

セイミンでした。